- Published Works

| 特定历史文化区域建筑创作探索 |

|

特定历史文化区域建筑创作探索:大理红龙井旅游文化中心 作者:吕画羽、张军 简介:本文通过对特定历史文化区域——大理古城中红龙井旅游文化中心的建筑创作,阐述如何运用科学合理、富于创造性的建筑设计,来解决城市现代化与地域性之间,历史保护与发展之间的矛盾。 关键词:历史文化区域 复原 重构 再生 建筑设计有其自身的复杂性和矛盾性,面对特定的历史文化区域的建筑创作在此方面显得更加复杂多样。如何运用科学合理,富于创造性的建筑设计,来解决城市现代化与地域性之间,历史保护与发展之间的矛盾,是我们研究的课题。

大理红龙井旅游文化中心位于云南大理古城内,该项目目前已经实施竣工的为一期部分,在创新和继承之间,在突破与保留之间,在发展与延续之间,我们进行了一些初步的探索。我们秉持将建筑融入于地方,传承地方文化,并植根于这片沃土的理念,在古城历史发展长河中作为一个文化传承和更新的环节,成为联系过去和未来的纽带。

区位及设计分析定位 大理位于云南省西北部,总面积约三平方公里,有白族、汉族、彝族等十八个世居民族;大理四季风景如春,年平均气温15度;历史悠久,文化发达,是亚洲文化十字路口的古老。以风、花、雪、月著称的大理,现为国这肥城外开放城市以及全国首批公布的24个历史文化名城和44个风景名胜区之一,被评为全国文化先进市,中国优秀旅游城市,国家级历史文化名城。大理白族自治州境内的南昭崇圣寺三塔、剑川古宝山石窟、宾川佛教圣地鸡足山,以及挺拔雄伟的苍山。明媚清澈的洱海,共同构成了一幅美丽而又神奇的画卷。大理以其秀丽的自然风光,丰富的文物古迹,优美的民族风情为特色而闻名遐迩,吸引着无数的中外游客,每年接待国内外游客超过 600万人次。旅游业不仅仅是大理市的支柱产业,也是城市经济发展的基础、命脉和希望,为集旅游和商业文化于一体的旅游文化中心的建设和发展提供了得天独厚的条件。

大理红龙井旅游文化中心地处大理古城中心地段,规划用地西临博爱路,东接复兴路,有着悠久历史文化及迷人传说的红龙井就位于项目用地内,以红龙井水系一条街呈东西向贯穿其中。规划用地面积约2.47ha,项目用地中有建于明代,属于大理市重点文物保护单位的武庙照壁、帅府的古老城墙遗迹,由于毗邻洋人街及复兴路的商业街,地点闹中带静、交通便利、环境优美、自然及人文景观丰富,利于发展文化性旅游酒店及街区。

根据以上分析,并随着对古城的深入调查研究,最后将大理红龙井旅游文化中心设计定位为具有强烈民族地域特征,集旅游、购物、休闲、文化为一体的旅游文化中心。旅游文化中心功能布局分为休闲度假区、商业中心区、特色民居院落和街坊区、庭院式星级酒店区共分四个部分。设计坚持“以人为本,因地制宜”的原则,从原住民的角度,从游客的层面出发,强调地域特征,通过地域性的建筑设计来承载与反映地域文化,并通过民居特色的保留和发展来满足游客的实际需要,由此将为大理古城带来较高的社会效益和经济效益。在接下来的创作中,我们重点解决下列几个方面的问题。

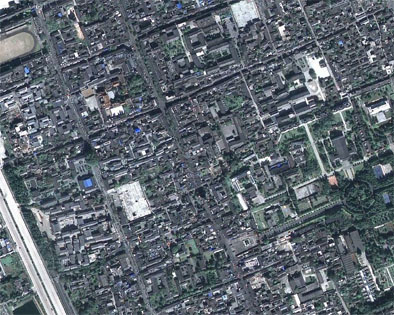

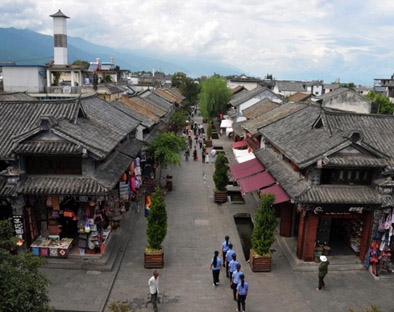

城市肌理的复原 古老而年轻的大理居民,在悠悠历史长河的发展和传承中,形成了独特而细密的城市肌理。天气晴朗时,漫步苍山上,登高远眺,整个大理古城和洱海尽收眼底,古城民居灰色的双坡青瓦屋顶错落有致、相互交织,在青山绿野的映衬下,共同构成了一幅美丽的画卷,焕发出历史文化恒久的神韵。

随着城市化的进程,历史的变迁,大理古城的传统肌理在新功能格局与原住民新生活方式的影响,发生了较大的改变。有一些改变是在悄悄地进行中,延续了大理古城一贯的肌理,而有些改变则是以突变的、快速的方式进行着,这些新的功能单体以一种直接的、粗暴的姿态,简单而生硬地改变了古城大理原有细腻的格局和丰富的纹理。在大理红龙井旅游文化中心的创作中,我们力图改变后一种书局面,在总图规划上将新的建筑群体充分融入到古城的城市格局中,提出适应、复原大理古城城市肌理的设计有则。在充分了解大理古城原有脉络的基础上,尊重古城发展中原有的自然格局和纹理,将新的功能融入到大理传统发展的肌理中,将建筑单体的体量和比例适度调整。以更好地适应新功能的需要,同时在新的建筑群落中,将建筑的纹理和原有古城保住中较好的民居纹理相协调。原来项目用地中20世纪60、70年代的大体量、简陋的建筑单位为新的体量小巧的建筑组群和院落所取代,在上述图中可以看到,适应大理古城原有肌理的局面得以形成,古城的肌理得以复原。 |

| 上一页 | 返回上级 |

京ICP备09042762号-1; 京公网安备 11010802012945 号